SEMINARセミナー・講座・研修

内定者研修・新入社員研修

新入社員研修で一般的に行われる内容は、意識改革、ビジネスマナー・ルールの認識、コミュニケーション、チームワークなど、ほぼ決まっています。

その中で、弊社は下記2点を大切にした新入社員研修を実施しています。

1.「なぜ、なんのために」それが必要なのか理解するという目的意識の醸成

2.成長の根本「ありたい姿、目指す状態」と「現状」と「ギャップ」の意識付け

【研修概要】※カリキュラム、ワーク内容は、ご要望や実態に合わせてカスタマイズします。

|

実施方法 |

集合型、もしくはオンライン実施 |

|---|---|

|

目的 |

意識改革、ビジネスマナー・ルールの認知(習得)、社会人基礎力の理解と課題認識 |

|

内容 |

■学生からビジネスパーソンへの意識改革 |

|

実施時間 |

2時間半コース、1日コース、2日コース、5日コース、10日コース |

|

受講人数 |

8名~ |

|

対象者 |

内定者、新入社員 |

|

特徴 |

・個人、グループで考える機会、ワークを通じて、目的、意味や背景を理解した上で、ビジネスパーソンとしての必要な要素・基本を学ぶことを主眼に組み立てています。 |

|

期待効果 |

1.社会人基礎力に基づいた個人、グループワークを通じて、ビジネスパーソンとして、今後どういうことが求められるのか、現在の課題と今後何に取り組む必要があるのかが明確になります。 |

|

受講者の声 |

・限られた時間の中で最大限アウトプットするということ。自分の仕事の先にお客様が待っている、誰かが待っているということが分かった。 |

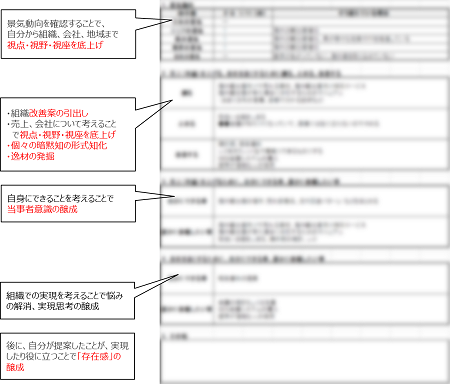

業績向上面談シート(オンライン実施可)

現場での気付きや知見を組織に活かすフォーマットと仕組みで、時代や環境の変化に即応して、個人と組織の確実な成長や変革を実現することが可能です。

従業員に高い当事者意識、経営への参画意識をもって欲しい企業様、組織力強化、業績向上のサイクルを定期的に回したい企業様にお勧めです。

実際の面談、オンライン面談問わず、効果を得ることができます。

四半期の環境変化の確認、アクションや成長確認を行いながら、個人の視点引き上げ(対組織、対環境)と組織の業績向上、組織力強化につながる情報や提案の引き出しや逸材発掘が可能です。

また、現場発の情報であることから、実践すれば即、変化につながる内容が多く、組織メンバーもアクションに対して納得感・当事者意識を持って取り組めるため、環境の変化に合わせて組織の成長につながるチャンスを必然的かつ定期的に創りだすことが可能になります。

|

到達目標 |

・ナレッジマネジメントによる組織成長、パフォーマンス、業績向上 |

|---|---|

|

実施時の効果 |

★メンバーの視点・視座の引き上げ |

|

実施者 |

管理職、リーダー |

|

対象者 |

部門、チーム所属メンバー全員(契約社員、パートアルバイト含む) |

|

実施内容 |

3カ月に1回定例実施、1on1面談30分 |

|

コンテンツ |

1.業績向上面談シート(Excel) |

|

料金 |

16,500円(税込) |

|

購入フロー |

1.【貴社→弊社】購入申し込み |

|

特定商取引に関する法律に基づく表記 |

販売業者:株式会社きづくネットワーク |

管理職基礎研修

管理職の要素、マネジメント、リーダーシップに求められる要素、手法、発揮の仕方について認識・理解を深める基礎研修です。

1日で管理職の役割やアクションを確認するため、狭く深く掘り下げて学ぶというよりも、まずは管理職として活動できるように広く浅く学ぶカリキュラムですが、ワークやツール紹介・体験を交え、現場で活用できることを主眼に構築しています。

【研修概要】※カリキュラム、ワーク内容は、ご要望や実態に合わせてカスタマイズします。

|

実施方法 |

集合型、もしくはオンライン実施 |

|---|---|

|

目的 |

管理職としての要件・発揮価値の理解、手法のヒント認識 |

|

内容 |

1.管理職とは |

|

実施時間 |

7時間 |

|

受講人数 |

4名~ ※推奨人数20名 |

|

対象者 |

新任管理職 |

|

特徴 |

管理職の役割を言語化できるようになります。 |

|

期待効果 |

1.管理職、マネジメント、リーダーシップにおける基礎を認識することで我流ではなく適切なマネジメント、リーダーシップの発揮ができるようになります。 |

|

受講者の声 |

・管理職という立場になったものの、人材育成についてあまり意識していませんでしたが、今回の研修で人材育成の大切さが分かりました。部下との交流を深め、自分自身の成長も含め、実践していきたいと思います。また仕事の「見える化」についても具体的な方法(付箋紙を使ってウィークリー、デイリーの業務管理方法)が紹介され、やってみたいと思いました。 |

メンター制度導入運用支援

弊社は、メンター制度があまり認知されていない2011年からメンター制度の認知、運用支援、研修に取り組んできました。その実績と経験を元に、目的をふまえた制度設計、活用ツールの提供、社内への理解浸透サポート、メンター・メンティに対する研修・オリエンテーション、運用フォロー、報告会などメンター制度の構築運用を様々な形で支援しています。

また、極力社内で実施したいというお客様のために、コンサルティング以外の支援も取り揃えております。

<導入運用コンサルティング>

【到達目標、最終効果】

定着率向上、モチベーション向上、女性活躍、育成文化醸成、対象者の成長、業績向上など設定テーマの実現

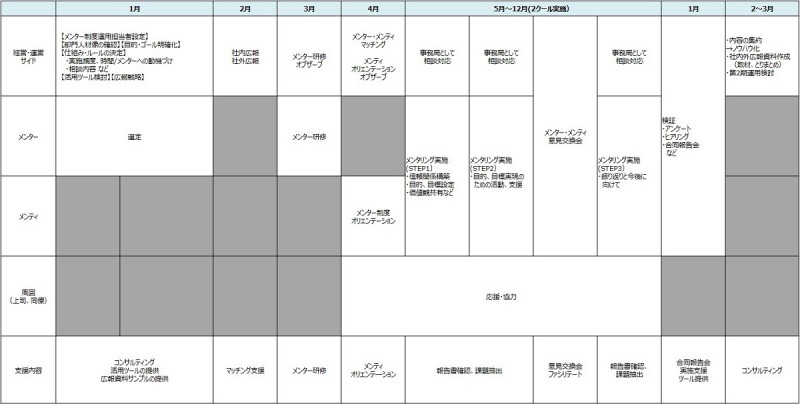

【メンター制度構築・導入・運用支援概要】

1.制度設計支援(目的確認、ゴール設定、制度詳細決定)

2.制度社内広報、社外広報支援

3.メンター、メンティの選定、マッチング支援

4.メンター研修、メンティオリエンテーション実施

5.目的に合わせたメンタリング活用ツールの提供

6.制度運用フォローアップ

(メンタースーパーバイジング、アンケート実施、意見交換会実施、合同報告会、次年度プランニング)

開始前ロードマップ例

<メンター制度導入運用支援事例>

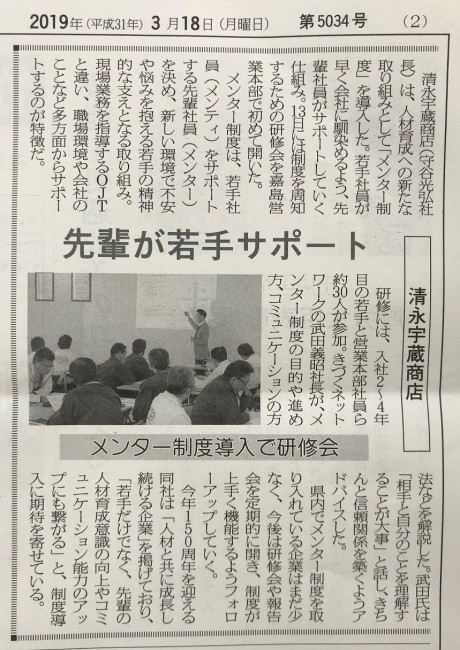

■ 実施企業: 株式会社清永宇蔵商店

■ 実施期間: 2019年1月~2020年3月

■ 業 種 : 建材商社

初めてメンター制度を導入するにあたり、適切な運用、形骸化させないこと、2年目から自社で運用することをゴールとし、制度設計からメンター、メンティに対する研修やオリエンテーション、中間報告会、最終報告会のサポートまで一年間支援を実施しました。

2018年12月:経営幹部への説明会

2019年01月:制度設計

2019年03月:メンター研修

2019年04月:メンティオリエンテーション

2019年05月~08月:第一クール

2019年07月:状況確認、フォローアップ

2019年09月:メンター意見交換会、メンティ意見交換会

2019年10月~2020年1月:第二クール

2020年2月:メンター・メンティ合同報告会

2020年3月:総合振り返り、次年度に向けて

初年度ということで、「会社や仕事に慣れ、なじむ、疑問を払拭する」ということで第一クールは運用しましたが、それだけだと話すことがなくなるといった悩みが中間報告会でメンティ、メンター双方から挙がっていました。メインは「慣れ、疑問の払拭」であったとしても、メンタリング自体のテーマやゴール設定を行い、定期的に状況確認をできるようにしておくことが改めて確認できました。

※記事の掲載は、新聞社許可済み

【実施後アンケート】

<メンティ>

・メンタリングを実施することで、仕事中に質問できないことや後々どのような役に立つかなど教えてもらうことができた。そのため、研修で主に何を見て行動すべきなのかなどを明確にし、仕事のしやすい環境となった。

・普段関わらないような人と関わることで、自分の考え方を振り返ることができ、自分を見直す良い機会となった。

・仕事やプライベートに対する考え方など、自分以外の人がどう考えているのかを知るよい機会になった。人によって全然見え方や考え方が違うと感じた。

・研修中の目標設定などをメンターと相談することで、モチベーションを上げて仕事に取り組むことができたと感じている。プライベートの相談もし、分かりやすく教えてもらえるため、とてもためになった。

・メンターからの助言により、自分の課題や成長できる部分を見つけることができ、今後の目標を定めることができた。

・メンター・メンティというペアを始めに作ってもらうことで、相談できる人が会社にいると思え、気が楽になった。始めは会社にとけ込めず、あまり会話をすることが無かったが、今では、会話が増え、上司の方に分からないことを聞けるようになった。

・2週間に一度どんなことでも相談できる場が設けられることで、自分の中で悩みを抱えることが少なくなった。

・質問しづらい内容など、何でも相談出来るいい制度だと思う。メンターの経験でアドバイスがもらえるから、仕事が覚えやすかった。分かるようになり、モチベーションが上がるので、積極的に取り組むべき。

<メンター>

・仕事の基本、社会人としての基本をもう一度考える機会になった。

・テーマに沿った話をする事、言葉を選びながらプラスにつながることを意識した言葉がけをすることの難しさを感じた。

・聞き手として悩みに対する対応力がついた。

・後輩への気配りができるようになった。

・後輩の相談相手として、聞き入れてどうするかアドバイスすることが出来るようになり、自分自身の先輩としての自覚も芽生えた。

・メンティの悩みが解決していくにつれ、メンティはテーマを考えることが難しいように見えた。

・私が考えているよりも重大な悩みを抱えていたり、仕事に対しての考え方や思いが人それぞれあり、面白いと感じた。

<悩んだ、困った、難しかったこと及び途中で改善したこと>

・時間の調整

・毎回のトークテーマの設定

・解決できない悩みがあったこと

アンケートや意見交換会、合同報告会のアウトプットとして、メンターよりもメンティの方が、メンター制度の効果やメンタリングの実施意義を強く感じられていました。メンターよりメンティの方が満足度が高くなるのは、どの企業でも起こることで、経験や知識の豊富なメンターは、自分が役に立っているのか、メンタリングの意味があるのかということを考え悩みがちです。なんのために実施するのか、メンターに求められることなどを強く伝え、メンティがどう感じているかを定期的に共有していく必要性が改めて確認できました。

<メンター研修>

初めてメンターになる方向け、既にメンター経験があるがうまくいっていない方向け、

メンター・メンティ合同研修など、状況に応じた研修を実施しています。

※研修実施後、復習用でご希望の場合、「買い切り型MP4形式 メンター研修動画」を半額にて提供

詳しくは こちら

<メンター制度導入運用ツールセット>

予算の関係で社内で導入運用したいが、ノウハウがないというお客様のために、弊社が

コンサルティングで活用しているツールを販売しています。

詳しくは こちら

<買い切り型MP4形式 メンター研修動画>

メンター研修の内容をわかりやすいアニメーション動画に落とし込みました。

制度理解、役割理解、傾聴スキル、伝えるスキル、質問スキルのセットです。

MP4ファイルの買い切り型。社内クラウドに保管することで、いつでも、どこでも、何度でも確認いただけます。

詳しくは こちら

<メンター制度支援実績企業> ※掲載許可を頂いた企業様のみ社名掲載、敬称略

麻生セメント株式会社

イオン九州株式会社(旧マックスバリュ九州)

社会福祉法人大分県社会福祉協議会

中央福岡ヤクルト販売株式会社

東海電子株式会社

株式会社ふくや

キャリアデザイン研修

【ライフプランをふまえたキャリアデザイン研修事例】※カリキュラム、ワーク内容は、ご要望や実態に合わせてカスタマイズします。

|

実施方法 |

集合型もしくはオンライン実施 |

|---|---|

|

目的 |

人生と現実を見据えることによって働くこと、目指すことに対する意識付を行う |

|

内容 |

【ライフプラン】 |

|

実施時間 |

1日~1日半 |

|

受講人数 |

4名~25名 |

|

対象者 |

若手・中堅社員 |

|

特徴 |

プログラムの中で「やりがい」のみではないモチベーションの醸成、会社への貢献意識、管理職を目指す意識が 自然に醸成されます。 |

|

期待効果 |

人生設計を行うことで先の話ではなく確実に訪れる自分の人生に対して何を行う必要があるのかを現実問題として認識することができ、働く動機付けにつながります。 |

| 講師 |

学校卒業後、銀行に就職。窓口業務を通してお客様から頼りにされることにやりがいを感じ、同時にマネー知識やライフプランの必要性を痛感。7年勤務後、2003年AFP資格、その後、上級資格をめざし2006年CFP®資格取得。その後、FP総合事務所株式会社にて実務を経験、ライフプランをはじめ住宅ローンや資産運用、生命保険、相続や不動産運用などの相談業務や、講師・講演、トークショー、ラジオ出演、執筆活動など幅広く経験。2016年、FPオフィスを開設。 |

【客観的な視点をふまえたキャリアデザイン研修事例】

|

実施方法 |

集合型 ※オンライン実施をご希望の場合は、ご相談ください。 |

|---|---|

|

目的 |

会社での役割、発揮すべき価値と自分自身のビジョンや強みの方向性をすり合わせることで、企業と個人双方にとって意味あるキャリアデザインを行う。 |

|

内容 |

1.未来予測(個人ワーク、グループワーク、全体共有) |

|

実施時間 |

1日~1日半 |

|

受講人数 |

4名~25名 |

|

対象者 |

若手・中堅社員 |

|

特徴 |

・ほぼワークで構成されており、楽しみながら自ら気付く機会が多く納得感につながるため研修後の行動促進が期待できます。 |

|

期待効果 |

・普段考えない視点から自分のキャリアまで落とし込むことによって、視点・視座が引き上がり、自分のことのみならず組織、会社のことを考える視点が身に付きます。 |

メンター制度導入運用ツールセット

運用に応じてカスタマイズできるように、各ツールはPowerPoint、Word、Excel形式です。

|

到達目標 |

定着率向上、モチベーション向上、育成文化醸成、対象者の成長、業績向上など設定テーマの実現 |

|---|---|

|

活用時の効果 |

実施スケジュール、準備物、事務局、メンタリング活用ツールが揃っています。 |

|

コンテンツ |

【メンター制度導入・運用ツール】 |

|

料金 |

【セットA】 27,500円(税込み) |

|

購入フロー |

1.【貴社→弊社】購入申し込み ※ A、B、C 希望のセットを記入ください。 |

|

特定商取引に関する法律に基づく表記 |

販売業者:株式会社きづくネットワーク |

企業経営体感研修

よくあるボードやカードゲームではなく、実際にモノを作る、顧客役に提案する、他社と交渉するなど、行動の連続であり、ビジネススキルや行動力、非認知能力の課題が客観的に確認できます。

3期分回す中で、1期より2期、2期より3期と改善を重ね、利益最大化を目指す中で、PDCAの意味や効果も身を持って体感できます。

受講者によって、テーマ、メッセ―ジをカスタマイズすることで、様々な気づきがあるため受講者、教育部門、経営者に好評を頂いている研修です。

【研修概要】※テーマ、伝えるメッセージは、ご要望や実態に合わせてカスタマイズします。

|

実施方法 |

集合型 |

|---|---|

|

目的 |

ビジネス基礎力、非認知能力向上の客観的な確認、動機付け ※対象や課題に応じて、目的設定が可能です。 |

|

内容 |

1.オリエンテーション |

|

実施時間 |

7時間 |

|

受講人数 |

12名~20名 |

|

対象者 |

新入社員、若手社員、中堅社員、管理職 |

|

特徴 |

・実際にモノを作り他社と交渉し顧客に提案、行動し続けるため交渉力や巻き込み力、コミュニケーションもふまえた本当の実力が明らかになります。 |

|

期待効果 |

1.経営・会社・組織・売上に対する当事者意識が醸成されます。 |

|

受講者の声 |

・計画とスピードの両立は難しい。 |

コンピテンシー研修

受講者全員で協力して、コンピテンシーの設定および具体的行動への落とし込みにより暗黙知の形式知化を実施、最終的に体系化しチェックシートとして追いかけツールを制作することで、高い価値発揮、パフォーマンスにつながるノウハウやナレッジを共有し、行動変容、業績向上を実現します。

<コンピテンシーとは>

コンピテンシーとはハイパフォーマーの行動特性(=高い成果、パフォーマンスにつながる行動特性)を指します。

どの組織にも、どの職種でも、常に高いパフォーマンスを出し続けるメンバーがいます。そのメンバーは、職務のおけるコンピテンシーを持ち、独自の取り組みを行っていますが、個人に埋もれているケースがほとんどです。その暗黙知を、共通言語として形式知化し、具体的な行動レベルで横展開することで、他メンバーの成長、パフォーマンス、業績向上につなげます。75枚のコンピテンシーカードを活用することで、限られた時間の中で効率よくアウトプットを出すことが可能で、研修の8割は個人ワーク、グループワーク、全体ワークによって構成されています。

<概要確認動画>

【研修概要】※カリキュラム、ワーク内容は、ご要望や実態に合わせてカスタマイズします。

|

実施方法 |

集合型推奨、オンライン実施の場合は、一部内容変更 |

|---|---|

|

目的 |

現場のノウハウを最大限活用し、パフォーマンス・業績向上につなげる仕組みの構築 |

|

内容 |

1.コンピテンシーとは |

|

実施時間 |

1日 ~ 1.5日 |

|

受講人数 |

8名~24名 |

|

対象者 |

同じ階層の役職者(管理職、リーダーなど)もしくは同じ職種のメンバー(販売職、営業職、技術職など) |

|

特徴 |

・講師からのインプットよりもワーク中心で構成されており自分自身もしくは受講者同士で気づく機会を多く設けております。 |

|

期待効果 |

1.貴社における役職・職種に求められるコンピテンシーの明確化 |

|

研修 |

1.役職もしくは職務におけるコンピテンシー |

|

受講者の声 |

【研修終了時】 |

メンター研修

【メンターとは】

メンティ(相談者)に対して、課題解決や悩みの解消、人間関係の築き方、意欲促進、キャリア形成や心理・社会的な成長など総合的な支援を行う人を指す。

【メンター・メンティ合同研修】

メンターとメンティが一緒に受講する研修です。

メンター、メンター制度、メンタリングの理解、信頼関係の必要性、メンタリング実施の準備を行います。

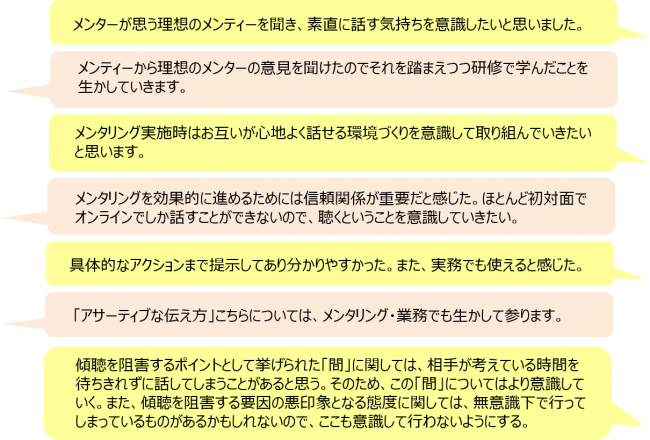

<受講者の声>

【研修概要】※カリキュラム、ワーク内容は、ご要望や実態に合わせてカスタマイズします。

|

実施方法 |

集合型、もしくはオンライン実施 |

|---|---|

|

目的 |

1.メンター制度理解、貴社メンター制度の理解 |

|

内容 |

1. メンター制度、メンタリングの理解 |

|

実施時間 |

3~4時間 |

|

受講人数 |

4名~ |

|

対象者 |

メンター、メンティ |

|

特徴 |

メンターとメンティが一緒に受講するため、双方の視点で考えることができます。 |

|

期待効果 |

1.メンターとメンティが一緒に受講することで、メンター制度を有効にするために必要なことが共通認識、共通言語となるためメンタリングが実施しやすくなります。 |

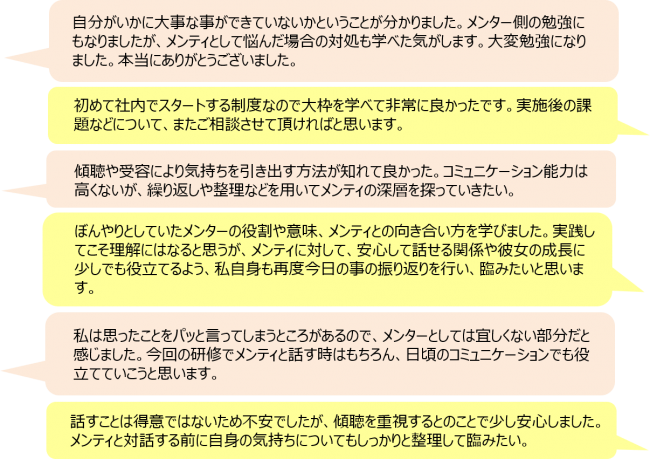

【メンター研修(メンター経験のない方向け)】

初めてメンターになる人向けの研修です。

制度の理解からメンタリング実施に向けた動機づけとメンタリング効果を高めるスキルトレーニングを行います。

<受講者の声>

【研修概要】※カリキュラム、ワーク内容は、ご要望や実態に合わせてカスタマイズします。

|

実施方法 |

集合型、もしくはオンライン実施 |

|---|---|

|

目的 |

1.メンター制度及びメンタリング理解 |

|

内容 |

1. メンター制度理解 |

|

実施時間 |

6時間 |

|

受講人数 |

4名~ |

|

対象者 |

メンター |

|

特徴 |

ワーク中心で進めることで、頭での理解ではなく芯から理解できます。 |

|

期待効果 |

1.重要な役割ということが認識でき、責任をもって取り組んで頂けるようになります。 |

【メンター研修(メンター経験者向け)】

メンター経験を持つ方向けです。相手理解、信頼関係構築構築、対応に困ったことの共有と対応を中心に進めます。

【研修概要】※カリキュラム、ワーク内容は、ご要望や実態に合わせてカスタマイズします。

|

実施方法 |

集合型、もしくはオンライン実施 |

|---|---|

|

目的 |

1.メンティとの関係強化を行うために必要なこと |

|

内容 |

1.関係強化を行うために |

|

実施時間 |

4~6時間 |

|

受講人数 |

4名~ |

|

対象者 |

メンター(経験あり) |

|

特徴 |

ワーク中心で進めることで、頭での理解ではなく芯から理解できます。 |

|

期待効果 |

1.うまくいった事例、実施してうまくいかなかった理由と対応を確認することで、今一度メンタリングにやる気と自信をもって臨むことができるようになります。 |

※研修実施後、復習用でご希望の場合、「買い切り型MP4形式 メンター研修動画」を半額にて提供しいます。

「買い切り型MP4形式 メンター研修動画」 は こちら

「買い切り型MP4形式 メンティオリエンテーション動画」 は こちら

自立自走できる部下を育てる「質問力強化研修」

自ら考え動く、自立自走する従業員を育てる、ということは、経営上の大きなテーマです。

様々な手法を学ぶ研修がありますが、そもそも、「自ら考え動く」ことを邪魔している要因があります。

本研修は、その要因を理解した上で、部下の成長レベルに応じた育成目的に特化した「質問スキル」を学びます。

質問は、部下の行動促進や自立自走、成長を促すことに有効なコミュニケーションである反面、奥が深く、部下の成長ステージや使い方によっては、逆にモチベ―ションを下げる、ストレスを与えることにもつながります。

質問の意義、種類、役割を理解した上で、部下の成長ステージに合わせた適切な質問スキルをワーク中心で確認する研修です。

【研修概要】

|

実施方法 |

集合型推奨、オンライン実施可 |

|---|---|

|

目的 |

自立自走できる部下を育てる質問力強化 |

|

内容 |

【自ら考え、動くことを阻害する5つの要因】 |

|

実施時間 |

4~4.5時間 |

|

受講人数 |

4名以上~ |

|

対象者 |

育成に関わる人材(管理職、リーダー、OJT担当者、トレーナー、チューター) |

|

特徴 |

・多くの事例を用いて確認することで、納得感を持ちながら学ぶことができます。 |

|

期待効果 |

1.日常の部下とのコミュニケーションの在り方が、育成を目的としたコミュニケーションに変わります。 |

|

受講者の声 |

・自らが考えていた育成プロセスにおいて何が阻害しているのかが今日明確になりました。ありがとうございました。 |