NEWSお知らせ

制作したマニュアル、教育動画をムダにせず、現場で最大限に活用してもらうには?

確かに、費用と時間をかけて制作しても、活用しなければムダになってしまいます。

業務に追われて忙しい現場で活用してもらうには、研修のように「時間をとって学ぶ」ではなく、「必要と感じた時に、すぐに使える」ことが重要です。

そこで、現場でよく使う箇所にQRコードを設置することが有効です。

QRコード設置手順は簡単です。

1.動画を社内クラウドもしくはYouTube限定公開にしてURLを確保

2.URLをQRコードに変換

3.ラベルに印刷

4.必要なところに貼り付け(差し替えを見越して、直接壁や機材にではなく、近くにボード設置がお勧め)

オリエンテーション、マニュアル、ガイド、教育動画の制作及び制作後の活用方法について無料相談を承っています。

動画制作サービス詳細、お問い合わせは こちら

メンター制度実施で、メンターが抱える悩みと対処法とは?

支援する側のメンターに悩み?と思われるかもしれませんが、どの企業でも必ず発生しています。いずれも、メンティを支援しなければ、という思いからですが、メンティを支援するメンター自身が悩んでいると、当然、いいメンタリングはできません。

どんな悩みが挙がってくるのか、どのように捉え、対処すればいいのか、事前の心構えとして確認しておきましょう。

1.メンターの悩み①:メンティの役に立てているのか?

自分はメンティの役に立てているのか、という不安や疑問です。

このように感じる要因は、業務やパフォーマンスの向上に役立たねば、という思いと、メンティに行う支援を、メンターが自分のレベルで捉えているということにあります。

しかし、メンティからすると、定期的に、安心して話を聞いてもらえる、相談にのってもらえる環境があるだけで、役立つ機会となっています。人と話すことは、考えを整理することにつながり、それだけでも価値あることだからです。

また、メンターにとっては、当たり前のことでも、メンターよりも、知識や情報、経験のすくないメンティにとっては、とてもありがたいアドバイスや支援になります。実際、メンタリングに対するメンティの感想や意見を集約すると、「ありがたい」「ずっと続いて欲しい」「参考になる」といった声が多く挙がってきます。自信をもって取り組みましょう。

2.メンターの悩み②:何を話せばいいかわからない

話す内容についての悩みです。

メンター制度、メンタリングの目的が明確でない場合やメンティが新人や若手で、会社や仕事に慣れる、様々な悩みの相談といったテーマで進めた場合、ほぼ確実に、この悩みが発生してきます。

前向きなメンティの場合は、悩みや困りごと自体がない、というケースもあるからです。

その結果、何が起きるかというと、「メンタリング時間を埋める」という本質的でない目的で、メンティが無理に相談内容を考える、ということが発生します。無理に考えた内容なので、深い話にならず、メンターもメンティも、メンタリングに意義を見出せない、メンタリングに対するモチベーションが下がる、といった負のスパイラルにつながっていきます。

それらが繰り返された結果、年間で総合振り返りを行った際、あまり効果がない、という結論になり、一年で終了してしまうということもあります。

途中で変更になってもいいという前提で、メンタリング期間を通して取り組むテーマや目標設定を行っておくようにしましょう。

3.メンターの悩み③:目標設定が難しい

悩み②とつながるところもありますが、メンタリングの目標設定が難しい、という悩みです。

この点については、あまり悩み過ぎないことです。メンター制度実施の目的にそって、メンティが納得した目標であれば問題ありません。メンタリングの度に設定するのは、大変なので、時間がかかったとしても、開始時にメンタリング期間を通じた目標を決めておくことがお勧めです。

話し合いのもと、目標の内容に基づいたフォーマットをつくり、それをメンタリングの機会に定期的に確認していくことで、②③の悩みが解消するだけでなく、メンタリングの効果も高まっていきます。

4.メンターの悩み④:メンティの自己評価が低い

周囲の評価やメンターの評価と異なり、メンティ自身の自己評価が低い場合に、どう声をかけていいかわからない、という悩みです。

このケースの場合、二つ、対応方法があります。

一つは、判断基準を示すことです。期待されるレベルはどのレベルなのか、客観的にみてどのような評価なのか、と伝える方法です。自身に対する要求が高いメンティは、いつまでたっても納得できないということになるため、基準を明確にするということが有効です。

もう一つは、変化や成長の、見える化を行います。どれだけ他人から評価されても、自分が実感しない限り、自信にはつながりません。そこで、取り組みを行ったことによる変化や、日々の成長を見える化することで、メンティの実感につなげていきます。頭の中で整理するのが、むずかしければ、紙に書き出してもらうなど、一緒に確認することがお勧めです。

5.その他

メンターがやってはいけないことに通じる悩みも多々あります。二つ程紹介します。

一つ目は、自分自身が分からないことが出てきた時にどうすればいいか、という悩みです。

当然、適当な回答は行わず、一旦預かって確認した上で回答する、もしくは直属の上司や然るべき部門など、適切なところに確認を促すといったことが必要になります。

二つめは、メンタリングの中で出てきた愚痴や不満、マイナス事案に対して、自分も共感できる点がある場合、どのように対応すればいいのか、という悩みです。

この悩みについて、安易に共感してしまうのは問題があります。メンターが共感した、ということは、認めたという解釈につながりかねず、自分の愚痴や不満、マイナスに感じている事案は間違ってないんだと捉え、ますます、その思いを強くしていくからです。安易に共感するのではなく、事実確認を行いながら、進めていく必要があります。

次のようなSTEPを踏むと良いでしょう。

STEP1:メンティの気持ちを受け止める

同調するのではなく、メンティがそのように思っているということを理解したと、気持ちを受け止めるということです。

STEP2:そのように感じた、背景や理由を確認する

愚痴や不満、マイナスに捉えているのは、単に知識や情報が不足しており、誤解して捉えているという可能性があります。誤解ということがわかれば、その場で正しい情報を伝えます。

STEP3:視点を変えて考える

誤解でなく、メンティ自身では、解決できない場合は、マイナスに受け止めている事案を、別の視点や側面から、役立つポイントがないか、前向きに受け止めることはできないか、一緒に考えましょう。

ただし、愚痴やマイナス事案の内容が、重大な問題や当人の捉え方で解決できない問題の場合は、メンティに確認をとった上で、事務局に相談するようにしましょう。

6.メンタリング開始前のメンターとしての準備

メンタリングを始めた後に悩むと、メンター自身はもちろん、メンティも困ります。開始前に、上記内容を確認し、進める中で出てきた悩みは、事務局含め、メンター同士で共有し、解決していきましょう。

メンターの悩みを解決する支援を、弊社も行っています。

■支援①メンターの悩み解決相談会

メンターに対するメンタリング、悩み相談を弊社コンサルタントが実施します。

事例動画 「メンターの悩み解決相談会」

お問い合わせは こちら

■支援①メンター研修動画販売

人数や距離、時間の関係で、メンターを集めて研修ができないという企業様の支援ツールとして、理解しやすいアニメーションを用いた動画をMP4形式での買い切り型で販売しています。

【動画コンテンツ:メンタリングの進め方】

総時間:21:40

項目:メンタリングの進め方

メンタリングがうまくいかない4つの要因と対応

メンターとしてやってはいけない4つの「べからず」ポイントと対応法

メンター制度実施で出てくるメンターの4つの悩みと対応法

→ MP4形式、買い切り型:44,000円 こちら ※3.メンタリングの進め方

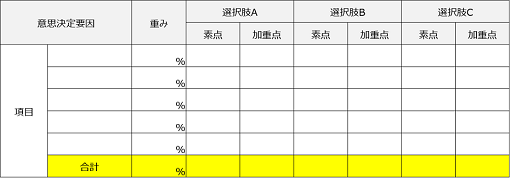

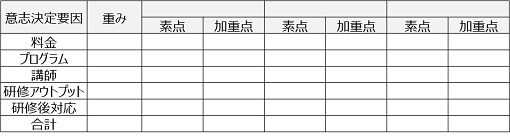

研修会社の選び方 #4 迷った時のディシジョンマトリクス

明確に機能やできることが決まっている設備や器具、サービスと異なり、研修会社の選定は検討項目が多くあること、更に、各検討項目も抽象度が高いところから、意思決定がしづらいという特長があります。

検討項目をざっと確認すると、どんなプログラム、カリキュラムなのか、どんな講師が登壇するのか、依頼した場合の総費用はいくらかかるのか、当該研修を実施することで、どのような結果、アウトプットが出てくるのか、実施後の対応、フォローアップはどうなのか、といったことが挙げられます。

各企業ごとに特長が出てくるので、各項目も判断がしづらく、複数名が決断に関わる場合は、なかなか結論が出ない、全員が納得しづらいという事態がおきます。

そこで、納得度を高めるために、ディシジョンマトリクスを活用します。

ディシジョンマトリクスとは、意思決定要因に対して選択肢毎に点数をつけ、各意思決定要因の重要度に合わせて点数に重みをかけることで、判断を数値化し、決定につなげる手法です。

数値であらわされるため、迷うことなく客観的に判断が可能になります。なんとなく、でもなく、好みや感情でもないため、周囲の納得感も高まります。

試しに、確認してみましょう。

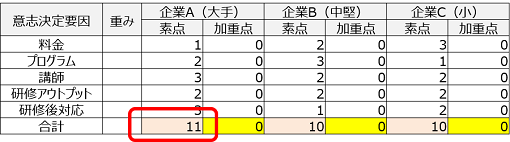

まず、意思決定要因を明確にします。

その上で、選択肢毎に意思決定要因に対する評価を行い、点数をつけます。

点数は、1~3、1~5、1~10など設定は自由です。選択肢毎の評価にあまり差がない場合は、点数の幅を広げた方がいいでしょう。

ここでは、選択肢となる研修会社を3社、A大手、B中堅、C小企業と設定し、それぞれを比較しながら点数をつけます。

例えば、料金はCの小企業が一番安いので、3点、大手が一番高いのでA大手は1点、プログラム内容はB中堅が最も良かったので、Bが3点、といったようなイメージです。

重要度を設定しない場合、素点の結果だと大手企業が最もいいという結果になりました。

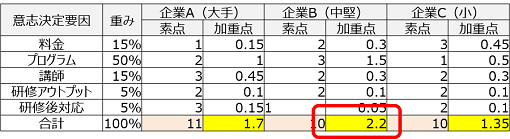

ここに、自社が考える選定における重要度を検討し、合計が100%になるように重みをつけます。

例えば、最も重要なのはプログラムで、次が料金と講師、その他はさほど重要ではないという感じです。

すると、今度は中堅企業が最もいいという結果になりました。

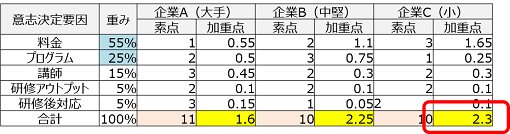

重要度を変えてみましょう。

今年度は予算がないので、最も重要なのは料金で、次にプログラムといった感じです。

すると、今度は小企業がいいという結果になりました。

素点は変わりませんが、自社が重要視する重みによって、どの企業を選択するべきかが決まるということです。

もちろん、ディシジョンマトリクスのみで決定しなければならない、ということはありませんし、他の要因も関わってくるでしょうが、判断に迷った時や、経営者を納得させる必要がある場合には、有効です。

コラム【教育体系構築】一覧は こちら

一歩一歩着実に、教育体系を整え、育成課題の解決を図りたい企業様に

毎月定額、定例の顧問型支援 「教育体系コンシェルジュサービス」

その他お問い合わせは こちら

研修会社の選び方 #3 登壇動画確認時のチェックポイント

研修会社決定に際して、どんな講師なのか事前に確認したいというニーズは多くあります。公開講座に参加できる場合は分かりやすいですが、参加できない場合、登壇動画を共有してもらうことがあるでしょう。

その際、どんなところを意識して確認すればいいでしょうか。

1.話し方にしばられ過ぎない、引きずられない

どんな話し方をする講師なのか、立ち居振る舞いや表情、声の出し方、講師らしいかといった存在感が気になるところでしょう。しかし、話し方に引きずられ過ぎないようにする必要があります。

大事なことは、受講するのは人事でなくて、受講対象者であるということ、そして目的はミュージカルやコンサートではなく研修であるということです。

人間なので、好みや相性の問題で、話し方や立ち居振る舞いを見て、ちょっと違うなと感じることもあると思いますが、それで判断してしまうと、本当はすごくいい研修を行える講師なのに、選考から排除してしまうリスクがあります。公平に判断するために、3人以上で動画を確認して判断することがお勧めです。

また、何もみずにスラスラ話す講師もいれば、都度資料やメモを見ながら話す講師もいます。この場合、どちらがいい講師なのかは一概に言えません。

資料やメモを見ながら話すのはどうなんだろうと思うかもしれませんが、伝えたい内容をもらさないようにメモをしていて、都度確認をしながら伝えているケースもあるからです。反対に、スラスラ話しているからといって、中身のある話を行っている、いい研修ができるとは限りません。

ただ、資料を読んでいるだけというのは論外ですが、都度資料を見ているから、頭に入っていないとか慣れていないと決めつけて判断するのは避けましょう。

2.登壇動画のチェックポイント3点

登壇動画でチェックするポイントを確認しましょう。

まず、スピードが速すぎないか、ということです。

口調としての話すスピードはもちろん、ワーク時間、考える時間から次のステップへ移るまでの時間も含みます。聞き取れなかった、ワークや考える時間が短すぎて消化不良、いまいち理解できていないとなると、そのことが気になって次の内容が頭に入ってこなくなります。

次に、遣う言葉です。

専門用語や略語を多様していないか、について確認しましょう。仮にあったとしても、その後、言葉の説明や補足を入れていれば問題ありませんが、説明、補足無しに、共通言語でない言葉を多用する講師は避けた方がいいでしょう。言葉自体が分からないと、そのことが気になって、次の内容が入ってこなくなります。人によっては、スマホで調べたりもします。調べているうちに、次の内容も分からなくなり、そのうち研修自体に興味を失います。

最後に、内容についてのチェックポイントです。

確認用の動画なので、5分~10分程度の短いものになると思いますが、共有用として提供している以上、数ある中でもイメージがわきやすいものとなっているはずです。その内容に「なるほど」「わかりやすい」と思えることが含まれているかどうかを確認しておきましょう。

コラム【教育体系構築】一覧は こちら

一歩一歩着実に、教育体系を整え、育成課題の解決を図りたい企業様に

毎月定額、定例の顧問型支援 「教育体系コンシェルジュサービス」

その他お問い合わせは こちら

研修会社の選び方 #2 研修料金はどうやって決まる?

1.条件が同じでも、研修会社によって料金は異なる

研修料金について見積りを取った際に戸惑ったことはないでしょうか。

同じ目的、同じ対象者、人数と条件が同じでも、1日10万円という研修会社もあれば、1日100万円を超える研修会社もあります。これだと、判断しようがないですよね。

会社の規模によるかというと、一概にそうではありません。企画料と講師登壇料が別々になっている企業もあれば、全て含むという企業もあります。研修中のアウトプットをまとめて提出してくれる企業もあれば、それは自社でやってください、対応には別途費用がかかります、という企業もあります。

2.研修料金の内訳

提示された料金に何が含まれるのかを理解しておくことで、確認できるようになります。確認して、費用の根拠が明確であれば、予算に合わせて発注ができます。

大菊分けると、プログラム・コンテンツにかかる費用、講師に関わる費用、各種資料にかかる費用の3種類となります。

①プログラム・コンテンツにかかる費用

依頼された内容に対する企画料やプログラムをカスタマイズする場合の費用

②講師にかかわる費用

登壇料、人数やワークの関係でアシスタントが必要になる場合はアシスタントの人件費、講師の移動交通費・宿泊費

③各種資料にかかる費用

テキスト・ワークシート費用、研修カードなどを利用する場合はその料金やアセスメントや事前テストなどを実施する場合は、その費用、研修中のアウトプットをまとめた資料、報告資料、アンケート結果など

更に、社内で準備する必要があるものもあります。

集合研修の場合は、会場費用、プロジェクターやホワイトボードなどのファシリティ、付箋やペン、模造紙などワークに使う文房具、ツール関連。それから、研修会社によっては、テキストやワークシートは、データ渡しで実施企業にて印刷というケースもありますので、その場合は印刷が必要です。

研修会社によって、費用が大きく異なる項目はコンテンツ料金と講師費用ですが、コンテンツについては、カスタマイズの度合いによって金額が高くなります。自社に向けてカスタマイズしてもらうことは大切ですが、予算に合わせてどこまでお願いするのかを判断するのも一つです。

また、大手企業をターゲットにした研修会社なのか中小企業をターゲットにした研修会社なのかによっても費用は変わってきます。

企業規模の大小で質が決まらないのが研修業界なので、検討するときは、大手、中堅、小規模(フリーランス含む)企業に見積りを取ることがお勧めです。

コラム【教育体系構築】一覧は こちら

一歩一歩着実に、教育体系を整え、育成課題の解決を図りたい企業様に

毎月定額、定例の顧問型支援 「教育体系コンシェルジュサービス」

その他お問い合わせは こちら

研修会社の選び方 #1 会社規模での違い

判断材料の一つになるであろう、会社規模の違いについてどう考えるべきかについてお伝えします。

1.規模が大きな会社がいいとは限らない

研修業界は特殊な業界で、規模が大きい方がいい研修ができるとは限りません。研修の良し悪しを決めるのは、コンテンツと講師が大きなポイントになりますが、その二つとも、所属が明確ではないからです。

まず、講師は3つに分類されます。

①研修会社の従業員として雇用されている社員講師

②雇用関係はないが、固定の研修会社でしか実施しない専属講師

③自分自身でも研修を開催しつつ、依頼があれば依頼された研修会社の講師として登壇する登録講師

の3つです。

コンテンツについても、3つに分類されます。

①研修会社が開発して講師に実施してもらうパターン

②研修会社の営業と講師が一緒に考えるパターン

③目的や対象のみ研修会社が確認して、後はコンテンツ開発自体も講師に任せるパターン

があります。

したがって、実態が分からないため、大手や中堅の研修会社だから講師がいい、コンテンツがいいということは言えず、登録講師に多い一人会社やフリーランス講師だからダメという規模のみでの判断は控えた方がいいということです。

2.規模別の強みと弱み

それぞれの強み、弱みを確認しましょう。

大手や中堅会社の強みは、安心感です。集合研修はもちろんオンライン研修やハイブリッド研修など、ノウハウが確立しているため、運営面から全て任せられるという安心があります。また組織で動いているため、担当者が休みでも対応を進められるというメリットもあります。

弱みとしては料金面や対応面で柔軟な対応が難しいというところがあります。また、営業担当と講師が別々に動いているため、営業担当の経験が浅いと要望がうまく伝わらなかったり、講師から確認依頼が何度も入ることで、ムダなやり取りが何度も発生します。あまり無いでしょうが、講師も一緒に話を聞いてくれる会社があって、予算的に合うのであれば、それが理想です。

一人会社やフリーランスの強みは、講師自身がヒアリングを行うことにあります。自分でやるにしろ、定型講師に依頼するにしろ、研修のポイントやどういうコンテンツを組めばいい研修になるかを熟知しているので、無駄なやり取りが発生することなく、要望に沿った研修になる可能性が高いです。

弱みとしては、オンライン研修やハイブリッド研修に慣れていない講師の場合、対応が制限される可能性があります。また、一人で動いているため、体調面だとか突発的に何かあった際に対応ができないリスクがあります。とはいえ、長年の経験でそれを自覚している講師が大半なので、体調不良で登壇できなかったというケースはほぼ聞きませんが、リスクとしてゼロではありません。

3.研修会社の判断ポイント

これらをふまえて、研修会社をどうやって判断するか?

一番重要なのは、予算です。意外と思われるかもしれませんが、大手・中堅の研修会社と中小、一人会社、フリーランス講師の間には料金に大きな開きがあります。外部講師や登録講師を活用する場合には、講師や開発費用に加えて研修会社のマージンが上乗せされるからです。

打ち合わせを重ねて、折角、いいコンテンツを作ったものの、最終的に予算が合わず稟議がおりなかったとなると、依頼する側もされる側もお互いに大きな工数、時間のロスになります。コンテンツありきで予算はいくらかかっても構わないという企業でない限り、まずは想定費用を確認して、予算内で収まる会社の中でベストな会社を探しましょう。

次に重要なのは、もちろんコンテンツです。目的や研修効果、アウトプットなど要望に沿った研修を実施してくれるかどうかがポイントです。

よく、提案されたコンテンツ自体の実施実績を確認されますが、実施実績(時間)はコンテンツの質とは関係ありません。実績があっても効果が高いとは限りませんし、どんなにいいコンテンツも、初めて実施する場合は、実績ゼロだからです。ましてや、カスタマイズを依頼するのであれば、当然ながら実績はゼロになります。

実績について確認するポイントは、登壇講師の経験についてです。同じコンテンツでも、講師によって効果は変わりますし、何かあった時の対処も経験によって変わってくるからです。したがって、講師の登壇実績(総登壇時間数、一回の最大人数、少人数でのセッション形式の経験など)に関する確認を、自社の目的や実施内容のイメージに沿って行っておきましょう。

コラム【教育体系構築】一覧は こちら

一歩一歩着実に、教育体系を整え、育成課題の解決を図りたい企業様に

毎月定額、定例の顧問型支援 「教育体系コンシェルジュサービス」

その他お問い合わせは こちら

教育体系をスタートした後に欠かせない「社内広報」の定例実施

ほとんど意識されることはありませんが、無事、教育体系をスタートした後、様々な取り組みの成功に欠かせないのが、社内広報です。

広報する内容は、教育に関する取り組みの進捗状況や成果についてです。しかも、単発ではなく、一度や二度でもなく、定期的に実施することが必要です。

1.定期的な社内広報が必要な理由

なぜ、定期的な社内広報が必要なのでしょうか。人間には成功体験が必要だからです。

号令をかけることで、最初の一歩を踏み出し、取り組みを始めたとしても、先がみえない、効果が見えない、前に進んでいるのかどうか分からない、では継続できません。ほんのわずかでもいいので、前に進んでいるという証が必要なのです。

例えば、生産性が低い、非効率な仕事の仕方をしている、モチベーションが低いメンバーがいたとして、タイムマネジメント研修や1on1面談の実施を行うことで、それらが改善されたという結果を、皆に共有します。

例えば、チームとして機能しておらず生産性が低い、というチームがチームビルディング研修や小集団活動を行うことで、改善したという結果を、皆に共有します。

例えば、ナレッジマネジメント研修を行ったことで、営業部の業績と生産性が右肩上がりになったという結果を皆に共有します。

上記のような成果につながった結果や実績を共有することで、結果につなげた個人や組織は、承認欲求にもつながり更に頑張ろうと思えます。まだ、結果につながっていない個人や組織も、他者の成功体験を確認することで、ちゃんと取り組めば結果につながるんだと認識し、取り組みを継続します。

2.広報の仕方

広報の仕方に、しばりはありません。社内SNS、メール共有、個別共有、朝礼といったすぐにできることから、取材を行った上で社内報にのせる、全従業員が集まる機会での事例紹介や表彰でもいいでしょう。

取り組みの効果を最大化するために、様々な手段を使って、社内広報を定期的に実施していきましょう。

コラム【教育体系構築】一覧は こちら

一歩一歩着実に、教育体系を整え、育成課題の解決を図りたい企業様に

毎月定額、定例の顧問型支援 「教育体系コンシェルジュサービス」

その他お問い合わせは こちら

教育体系構築を始める前に、経営者に必ず取っておく3つの合意

1.教育体系構築を始める前に必要なこと

教育体系を始める前に、経営者に必ず取っておく3つの合意について確認しておきましょう。

確認する3つを経営者が認識していなければ教育体系構築の行動は実りません。むしろ、時間とお金がムダになるから、やらない方がいいかもしれません。

では、なぜ実らないのか?現場を制御できないからです。

成長機会が与えられるのは、従業員にとってとてもいいことですが、何の取り組みを行うにせよ「新たな何かが増える」ということが確実です。

人間には、現状維持バイアスと呼ばれる、未知のもの、新たなものは避けたいという心理的バイアスがあります。

また、業績やミッションをあずかる現場管理職からすると、新たに始める教育の取り組みによって業務時間が減り、業績やパフォーマンスが下がるのを避けたいという心理も働きます。

更に、教育体系構築のアウトプット、つまり、従業員の成長は効果測定がしづらいという特長があります。

これらの課題を克服するために、経営者と3つのことについて、合意をしておく必要があります。

2.経営者との合意 ①

経営者と合意を取っておくことの一つ目は、メッセージを出してもらうことです。

人事よりも現場が強い企業が圧倒的に多いでしょう。何か取り組みを行う際に、現場の協力を得られず形骸化したというケースはたくさんあります。それを防ぐために、全従業員に対して、本気で育成に取り組むというメッセージを出してもらう必要があります。

メッセージ、始める前はもちろん、節目節目で出してもらうことが必要です。

どんなメッセージが必要でしょうか。本気で取り組むということが伝われば、多くを語る必要はありません。概要をシンプルにまとめると、「メンバーの成長が先々の会社成長につながる。ついては、来年度より、本気で人材育成に取り組んでいく。今後、人事から色んな協力要請が出てくるだろう。業務と並行しての実施で、大変なことも多いと思うが、全面的に協力して欲しい」といった内容を外さなければ大丈夫です。

3.経営者との合意 ②

経営者と合意を取っておくことの二つ目は、使うべきところには、お金を使うということを了承してもらうことです。

スポーツと同じです。ゴルフやテニスを始め、スポーツは我流で始めると、癖がついて後で修正がきかなくなります。本気でやるなら、最初から自分に合った道具をそろえ、プロに教わることが必要です。

教育体系を作るなら、外部企業を使った方がいいところは使うということを確認しておきます。もちろん、自社でできる取り組みの方が多いので、見極めが必要ですが、本当に使うべきところにはお金を使った方が、より早くより確実に立ち上がります。

4.経営者との合意 ③

経営者と合意を取っておくことの三つ目は、Doから始めるPDCAを3年回すので、最低でも3年は見た上で判断することへの合意です。

Doから始めるというのは、一年回して初めて分かることが多々あるので、2年目からが本当のスタートと言えます。つまり、初回から完璧なものをと考えていると、分からない中で身動きがとれません。それよりも、まず動いてみて、振り返り、よりいいものに創り変えていくということで、まずスタートします、ということ。

3年は見た上で、というのは、人の成長には時間がかかるということ。様々な取り組みが一年で目に見える結果につながることはまれです。しかし、どの経営者も、結果を早く求めるものです。一年の結果で判断をされてしまうと、ほとんどの取り組みがアウトプット、成果が見えずとなります。成果が見えなかったから中止、となると、まさに一年間の時間とお金がムダになっただけで終わります。

業務で行う以上、一年で成果を出すという覚悟で取り組むものの、最終評価は3年後という合意を取っておきましょう。

以上、3つの点について確認してきました。

新しい物事を運用にのせ、定着させるためには、トップが本気であることが何より大切です。時間とコストをかけて構築する教育体系を成功させるためにも、合意を取り付けておきましょう。

コラム【教育体系構築】一覧は こちら

一歩一歩着実に、教育体系を整え、育成課題の解決を図りたい企業様に

毎月定額、定例の顧問型支援 「教育体系コンシェルジュサービス」

その他お問い合わせは こちら

OJTの成否は、制度でもなく、研修でもなく、そもそも〇〇が有るかどうか。

新卒採用、中途採用、パートアルバイト採用にいずれにしろ、新たに採用された人材で、担当業務をこなす知識・スキルがない場合には、OJTが有効です。

OJTを成功させるために、一般的にOJT制度構築やOJT担当者向け研修が行われますが、成功するかどうかに影響するのは、制度や研修ではなく、その前段階である「職務における業務タスクと業務フロー」そして、「教え方」が明確になっているかにかかっています。

1.OJTの段階で求められる育成スキルは「教える」

人材育成には、成長ステージに応じて様々なコミュニケーションが必要です。

成長に寄与するコミュニケーションと言えば、「教える」「元気づける、勇気づける」「考えさせる」「引き出す」「任せる」といったことが挙げられますが、成長ステージが異なれば、良かれと思って行うコミュニケーションが逆効果につながることもあります。

これらの中で、OJTで求められる中心スキルは、相手は知識・スキルがないという状況なので、「考える、引き出す、任せる」ではなく、「教える」が適切ということになります。

2.制度、研修のみでは、OJTは成功しない

OJT担当者を決め、部門としての方法や運用を決めて、OJT計画シートに落とし込む、育成に対する考え方やスタンス、コミュニケーションスキルのトレーニングを行うことも大切です。

しかし、OJT計画シートでは、「一人で営業ができるようになる」、「一人で広告対応ができるようになる」、「〇〇スキルを身に着けている、資格の取得」といった「ジョブ」「結果」単位での記載が中心になります。

そのジョブや結果に到達するための、業務タスクや業務フロー及びそれらを身に着けさせるためにどういう指導が適切なのかが明確になっていなければ、育成として関わる内容も曖昧な結果論となり、結局OJTを受ける本人に任せるということにしかなりません。

例えば、「一人で営業ができるようになる」というジョブを業務タスク、フローに分解してみましょう。

「自社のことを説明できる」「商品サービスを説明できる」「リストアップ」「電話アプローチ」「アポイント獲得」「アポ先企業リサーチ」「訪問(提案)準備」「訪問(提案)、次回訪問(提案)のための宿題獲得」「訪問(提案)後のフォローアップ」「次回までの準備」「先輩や上司への協力依頼」・・・「クロージング」

など、細かく分解されます。

これらの業務タスク、業務フローを一人前にできるようになるために、「何を教える」「どのように教える」「どういうスケジュールで教える」という教え方を明確にしておく必要があります。

つまり、制度や研修の前に、業務タスク、フロー及び教え方をまとめた『育成の型』を作っておくことが大切になります。

<育成の型イメージ>

3.「育成の型」のメリット

「育成の型」があることは、OJT制度の確立を実施していなくても、研修を実施していなくても、採用者にとっても受け入れ側にとっても有効です。

例えば、下記のようなメリットがあります。

・入社/異動直後の「何をすればいいか分からない、することがない」と停滞する時間を排除

・「とりあえずこれやっといて」という思いつき、いきあたりばったりの非効率な育成を排除

・体系だった教える内容、手法、スケジュールで育成することで新人・中途社員の最速最短成長

更に、組織においてよくある下記のような課題を根本から解決することができます。

・採用した後に短期間で辞める人が多い、一人前に成長するのが遅い

・その人しか知らない、できないという仕事が多くあり、対応に困る

・同じ仕事を行っているのに人によってパフォーマンスの差が激しい

・異動で担当者が変わったらパフォーマンスが落ちたまま回復しない

御社には、制度、研修の前段階、組織課題の根本解決につながる「育成の型」はありますか?

指導育成の原理原則を学ぶ「成長ステージ別育成法研修動画(MP4形式、買い切り型)」は こちら

コラム【教育体系構築】一覧は こちら

一歩一歩着実に、教育体系を整え、育成課題の解決を図りたい企業様に

毎月定額、定例の顧問型支援 「教育体系コンシェルジュサービス」

その他お問い合わせは こちら