SEMINARセミナー・講座・研修

内定者研修・新入社員研修

新入社員研修で一般的に行われる内容は、意識改革、ビジネスマナー・ルールの認識、コミュニケーション、チームワークなど、ほぼ決まっています。

その中で、弊社は下記2点を大切にした新入社員研修を実施しています。

1.「なぜ、なんのために」それが必要なのか理解するという目的意識の醸成

2.成長の根本「ありたい姿、目指す状態」と「現状」と「ギャップ」の意識付け

【研修概要】※カリキュラム、ワーク内容は、ご要望や実態に合わせてカスタマイズします。

|

実施方法 |

集合型、もしくはオンライン実施 |

|---|---|

|

目的 |

意識改革、ビジネスマナー・ルールの認知(習得)、社会人基礎力の理解と課題認識 |

|

内容 |

■学生からビジネスパーソンへの意識改革 |

|

実施時間 |

2時間半コース、1日コース、2日コース、5日コース、10日コース |

|

受講人数 |

8名~ |

|

対象者 |

内定者、新入社員 |

|

特徴 |

・個人、グループで考える機会、ワークを通じて、目的、意味や背景を理解した上で、ビジネスパーソンとしての必要な要素・基本を学ぶことを主眼に組み立てています。 |

|

期待効果 |

1.社会人基礎力に基づいた個人、グループワークを通じて、ビジネスパーソンとして、今後どういうことが求められるのか、現在の課題と今後何に取り組む必要があるのかが明確になります。 |

|

受講者の声 |

・限られた時間の中で最大限アウトプットするということ。自分の仕事の先にお客様が待っている、誰かが待っているということが分かった。 |

管理職基礎研修

管理職の要素、マネジメント、リーダーシップに求められる要素、手法、発揮の仕方について認識・理解を深める基礎研修です。

1日で管理職の役割やアクションを確認するため、狭く深く掘り下げて学ぶというよりも、まずは管理職として活動できるように広く浅く学ぶカリキュラムですが、ワークやツール紹介・体験を交え、現場で活用できることを主眼に構築しています。

【研修概要】※カリキュラム、ワーク内容は、ご要望や実態に合わせてカスタマイズします。

|

実施方法 |

集合型、もしくはオンライン実施 |

|---|---|

|

目的 |

管理職としての要件・発揮価値の理解、手法のヒント認識 |

|

内容 |

1.管理職とは |

|

実施時間 |

7時間 |

|

受講人数 |

4名~ ※推奨人数20名 |

|

対象者 |

新任管理職 |

|

特徴 |

管理職の役割を言語化できるようになります。 |

|

期待効果 |

1.管理職、マネジメント、リーダーシップにおける基礎を認識することで我流ではなく適切なマネジメント、リーダーシップの発揮ができるようになります。 |

|

受講者の声 |

・管理職という立場になったものの、人材育成についてあまり意識していませんでしたが、今回の研修で人材育成の大切さが分かりました。部下との交流を深め、自分自身の成長も含め、実践していきたいと思います。また仕事の「見える化」についても具体的な方法(付箋紙を使ってウィークリー、デイリーの業務管理方法)が紹介され、やってみたいと思いました。 |

キャリアデザイン研修

【ライフプランをふまえたキャリアデザイン研修事例】※カリキュラム、ワーク内容は、ご要望や実態に合わせてカスタマイズします。

|

実施方法 |

集合型もしくはオンライン実施 |

|---|---|

|

目的 |

人生と現実を見据えることによって働くこと、目指すことに対する意識付を行う |

|

内容 |

【ライフプラン】 |

|

実施時間 |

1日~1日半 |

|

受講人数 |

4名~25名 |

|

対象者 |

若手・中堅社員 |

|

特徴 |

プログラムの中で「やりがい」のみではないモチベーションの醸成、会社への貢献意識、管理職を目指す意識が 自然に醸成されます。 |

|

期待効果 |

人生設計を行うことで先の話ではなく確実に訪れる自分の人生に対して何を行う必要があるのかを現実問題として認識することができ、働く動機付けにつながります。 |

| 講師 |

学校卒業後、銀行に就職。窓口業務を通してお客様から頼りにされることにやりがいを感じ、同時にマネー知識やライフプランの必要性を痛感。7年勤務後、2003年AFP資格、その後、上級資格をめざし2006年CFP®資格取得。その後、FP総合事務所株式会社にて実務を経験、ライフプランをはじめ住宅ローンや資産運用、生命保険、相続や不動産運用などの相談業務や、講師・講演、トークショー、ラジオ出演、執筆活動など幅広く経験。2016年、FPオフィスを開設。 |

【客観的な視点をふまえたキャリアデザイン研修事例】

|

実施方法 |

集合型 ※オンライン実施をご希望の場合は、ご相談ください。 |

|---|---|

|

目的 |

会社での役割、発揮すべき価値と自分自身のビジョンや強みの方向性をすり合わせることで、企業と個人双方にとって意味あるキャリアデザインを行う。 |

|

内容 |

1.未来予測(個人ワーク、グループワーク、全体共有) |

|

実施時間 |

1日~1日半 |

|

受講人数 |

4名~25名 |

|

対象者 |

若手・中堅社員 |

|

特徴 |

・ほぼワークで構成されており、楽しみながら自ら気付く機会が多く納得感につながるため研修後の行動促進が期待できます。 |

|

期待効果 |

・普段考えない視点から自分のキャリアまで落とし込むことによって、視点・視座が引き上がり、自分のことのみならず組織、会社のことを考える視点が身に付きます。 |

企業経営体感研修

よくあるボードやカードゲームではなく、実際にモノを作る、顧客役に提案する、他社と交渉するなど、行動の連続であり、ビジネススキルや行動力、非認知能力の課題が客観的に確認できます。

3期分回す中で、1期より2期、2期より3期と改善を重ね、利益最大化を目指す中で、PDCAの意味や効果も身を持って体感できます。

受講者によって、テーマ、メッセ―ジをカスタマイズすることで、様々な気づきがあるため受講者、教育部門、経営者に好評を頂いている研修です。

【研修概要】※テーマ、伝えるメッセージは、ご要望や実態に合わせてカスタマイズします。

|

実施方法 |

集合型 |

|---|---|

|

目的 |

ビジネス基礎力、非認知能力向上の客観的な確認、動機付け ※対象や課題に応じて、目的設定が可能です。 |

|

内容 |

1.オリエンテーション |

|

実施時間 |

7時間 |

|

受講人数 |

12名~20名 |

|

対象者 |

新入社員、若手社員、中堅社員、管理職 |

|

特徴 |

・実際にモノを作り他社と交渉し顧客に提案、行動し続けるため交渉力や巻き込み力、コミュニケーションもふまえた本当の実力が明らかになります。 |

|

期待効果 |

1.経営・会社・組織・売上に対する当事者意識が醸成されます。 |

|

受講者の声 |

・計画とスピードの両立は難しい。 |

コンピテンシー研修

受講者全員で協力して、コンピテンシーの設定および具体的行動への落とし込みにより暗黙知の形式知化を実施、最終的に体系化しチェックシートとして追いかけツールを制作することで、高い価値発揮、パフォーマンスにつながるノウハウやナレッジを共有し、行動変容、業績向上を実現します。

<コンピテンシーとは>

コンピテンシーとはハイパフォーマーの行動特性(=高い成果、パフォーマンスにつながる行動特性)を指します。

どの組織にも、どの職種でも、常に高いパフォーマンスを出し続けるメンバーがいます。そのメンバーは、職務のおけるコンピテンシーを持ち、独自の取り組みを行っていますが、個人に埋もれているケースがほとんどです。その暗黙知を、共通言語として形式知化し、具体的な行動レベルで横展開することで、他メンバーの成長、パフォーマンス、業績向上につなげます。75枚のコンピテンシーカードを活用することで、限られた時間の中で効率よくアウトプットを出すことが可能で、研修の8割は個人ワーク、グループワーク、全体ワークによって構成されています。

<概要確認動画>

【研修概要】※カリキュラム、ワーク内容は、ご要望や実態に合わせてカスタマイズします。

|

実施方法 |

集合型推奨、オンライン実施の場合は、一部内容変更 |

|---|---|

|

目的 |

現場のノウハウを最大限活用し、パフォーマンス・業績向上につなげる仕組みの構築 |

|

内容 |

1.コンピテンシーとは |

|

実施時間 |

1日 ~ 1.5日 |

|

受講人数 |

8名~24名 |

|

対象者 |

同じ階層の役職者(管理職、リーダーなど)もしくは同じ職種のメンバー(販売職、営業職、技術職など) |

|

特徴 |

・講師からのインプットよりもワーク中心で構成されており自分自身もしくは受講者同士で気づく機会を多く設けております。 |

|

期待効果 |

1.貴社における役職・職種に求められるコンピテンシーの明確化 |

|

研修 |

1.役職もしくは職務におけるコンピテンシー |

|

受講者の声 |

【研修終了時】 |

メンター研修

【メンターとは】

メンティ(相談者)に対して、課題解決や悩みの解消、人間関係の築き方、意欲促進、キャリア形成や心理・社会的な成長など総合的な支援を行う人を指す。

【メンター・メンティ合同研修】

メンターとメンティが一緒に受講する研修です。

メンター、メンター制度、メンタリングの理解、信頼関係の必要性、メンタリング実施の準備を行います。

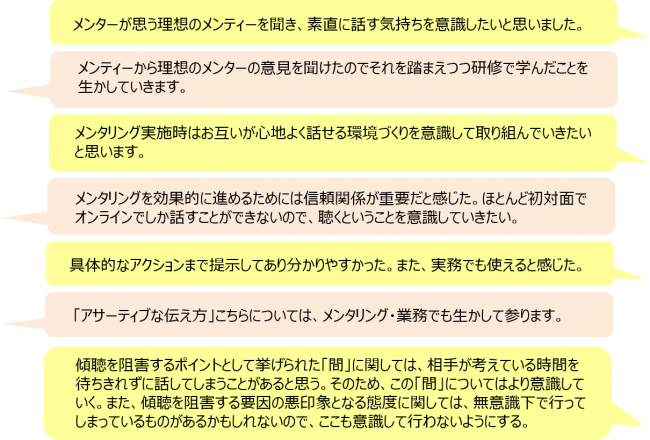

<受講者の声>

【研修概要】※カリキュラム、ワーク内容は、ご要望や実態に合わせてカスタマイズします。

|

実施方法 |

集合型、もしくはオンライン実施 |

|---|---|

|

目的 |

1.メンター制度理解、貴社メンター制度の理解 |

|

内容 |

1. メンター制度、メンタリングの理解 |

|

実施時間 |

3~4時間 |

|

受講人数 |

4名~ |

|

対象者 |

メンター、メンティ |

|

特徴 |

メンターとメンティが一緒に受講するため、双方の視点で考えることができます。 |

|

期待効果 |

1.メンターとメンティが一緒に受講することで、メンター制度を有効にするために必要なことが共通認識、共通言語となるためメンタリングが実施しやすくなります。 |

【メンター研修(メンター経験のない方向け)】

初めてメンターになる人向けの研修です。

制度の理解からメンタリング実施に向けた動機づけとメンタリング効果を高めるスキルトレーニングを行います。

<受講者の声>

【研修概要】※カリキュラム、ワーク内容は、ご要望や実態に合わせてカスタマイズします。

|

実施方法 |

集合型、もしくはオンライン実施 |

|---|---|

|

目的 |

1.メンター制度及びメンタリング理解 |

|

内容 |

1. メンター制度理解 |

|

実施時間 |

6時間 |

|

受講人数 |

4名~ |

|

対象者 |

メンター |

|

特徴 |

ワーク中心で進めることで、頭での理解ではなく芯から理解できます。 |

|

期待効果 |

1.重要な役割ということが認識でき、責任をもって取り組んで頂けるようになります。 |

【メンター研修(メンター経験者向け)】

メンター経験を持つ方向けです。相手理解、信頼関係構築構築、対応に困ったことの共有と対応を中心に進めます。

【研修概要】※カリキュラム、ワーク内容は、ご要望や実態に合わせてカスタマイズします。

|

実施方法 |

集合型、もしくはオンライン実施 |

|---|---|

|

目的 |

1.メンティとの関係強化を行うために必要なこと |

|

内容 |

1.関係強化を行うために |

|

実施時間 |

4~6時間 |

|

受講人数 |

4名~ |

|

対象者 |

メンター(経験あり) |

|

特徴 |

ワーク中心で進めることで、頭での理解ではなく芯から理解できます。 |

|

期待効果 |

1.うまくいった事例、実施してうまくいかなかった理由と対応を確認することで、今一度メンタリングにやる気と自信をもって臨むことができるようになります。 |

※研修実施後、復習用でご希望の場合、「買い切り型MP4形式 メンター研修動画」を半額にて提供しいます。

「買い切り型MP4形式 メンター研修動画」 は こちら

「買い切り型MP4形式 メンティオリエンテーション動画」 は こちら

自立自走できる部下を育てる「質問力強化研修」

自ら考え動く、自立自走する従業員を育てる、ということは、経営上の大きなテーマです。

様々な手法を学ぶ研修がありますが、そもそも、「自ら考え動く」ことを邪魔している要因があります。

本研修は、その要因を理解した上で、部下の成長レベルに応じた育成目的に特化した「質問スキル」を学びます。

質問は、部下の行動促進や自立自走、成長を促すことに有効なコミュニケーションである反面、奥が深く、部下の成長ステージや使い方によっては、逆にモチベ―ションを下げる、ストレスを与えることにもつながります。

質問の意義、種類、役割を理解した上で、部下の成長ステージに合わせた適切な質問スキルをワーク中心で確認する研修です。

【研修概要】

|

実施方法 |

集合型推奨、オンライン実施可 |

|---|---|

|

目的 |

自立自走できる部下を育てる質問力強化 |

|

内容 |

【自ら考え、動くことを阻害する5つの要因】 |

|

実施時間 |

4~4.5時間 |

|

受講人数 |

4名以上~ |

|

対象者 |

育成に関わる人材(管理職、リーダー、OJT担当者、トレーナー、チューター) |

|

特徴 |

・多くの事例を用いて確認することで、納得感を持ちながら学ぶことができます。 |

|

期待効果 |

1.日常の部下とのコミュニケーションの在り方が、育成を目的としたコミュニケーションに変わります。 |

|

受講者の声 |

・自らが考えていた育成プロセスにおいて何が阻害しているのかが今日明確になりました。ありがとうございました。 |

タイプの見極めと適切な対応を学ぶ「ソーシャルスタイル研修」

タイプ別コミュニケーション「ソーシャルスタイル」を学び活用準備を行う研修です。

<ソーシャルスタイルとは>

産業心理学者のデビット・メリルが提唱したタイプ分け理論です。

外見(発言、表情、身ぶり手ぶりなど)から、自己主張度と感情表現度の高さを判断し、4つのタイプに分けます。

タイプの見分け方、タイプ毎の特徴、強み、弱み、タイプに合わせたコミュニケーション法を学ぶことで効果的な指導育成ができるようになります。

【研修概要】※カリキュラム、ワーク内容は、ご要望や実態に合わせてカスタマイズします。

|

実施方法 |

集合型、もしくはオンライン実施 |

|---|---|

|

目的 |

1.相手のタイプに応じたより適切なコミュニケーションを取るための理論を学び、実践で対応できるようにする。 |

|

内容 |

1.相手を知る |

|

実施時間 |

3時間 |

|

受講人数 |

4名~ ※推奨人数20名 |

|

対象者 |

人材育成に関わる人材(管理職、リーダー、OJT担当者、トレーナー、チューター) |

|

特徴 |

・ワーク、ロールプレイング等、受講者が考える機会、体感する機会が多い研修であり本質的な理解が進みます。 |

|

期待効果 |

1.自分と同じタイプ、逆のタイプなど、人には様々なタイプがあること、合わないタイプに対する対応方法を知ることで歩み寄る意識が生まれます。 |

|

受講者の声 |

・職場の中で、自分とはタイプの違う人やなんとなく接しづらいと感じている人に対して、ソーシャルスタイル理論にあてはめてみると、自分と真逆なタイプだったことに、とても納得でき、対応方法を知ることができ、参考になりました。自分とは違うタイプの人にも適切な育成を心掛けたいと思います。 |

部下後輩の最速成長を促す「成長ステージ別指導育成法習得研修」

部下後輩の指導育成に関わる人が必ず押さえるべき指導育成の原理原則となる理論と具体的手法を学ぶ研修です。

部下・後輩育成の土台となる教え方・育て方、成長ステージ別指導育成法「状況対応アプローチ」を学ぶことで、不要な離職、優秀人材の離職防止、最速最短成長の実現につなげることができます。

<状況対応アプロ―チとは>

ケン・ブランチャードカンパニーが開発したSituational Leadership2を元にした指導育成法です。指導育成する相手の職務に対する能力と遂行意欲の側面から、相手の仕事の成長ステージを判断し、ステージ毎の相手のニーズにそった適切なサポート(指示的行動と支援的行動)を行う手法です。相手の成長ステージから指導育成の対応を客観的に判断し、意図的にサポ―トの仕方を変化させることで、より早くより適切に成長をさせることが可能になります。

また、相手が求めるものとサポートが合致するため、部下やメンバーのモチベーションを下げることなく、成長スピードを速めることができます。

<参考動画>

|

実施方法 |

集合型、もしくはオンライン実施 |

|---|---|

|

目的 |

1.育成者の意識・スタンスの確認 |

|

内容 |

1.指導育成担当者の役割・重要性を理解する。 |

|

実施時間 |

7時間 ※応相談 |

|

受講人数 |

4名~ ※推奨人数20名 |

|

対象者 |

人材育成に関わる人材(管理職、リーダー、OJT担当者、トレーナー、チューター) |

|

特徴 |

・相手視点に立って考え行動するという意識付けがなされます。 |

|

期待効果 |

1.指導育成に対する理解が進み受講者が指導育成に前向きかつ自信をもって取り組むようになります。 |

|

受講者の声 |

・もっと早くこの研修を受けていれば、あの部下が退職することは無かったのかもしれない。 |

「買い切り型MP4形式 成長ステージ別育成法研修 動画」 → こちら